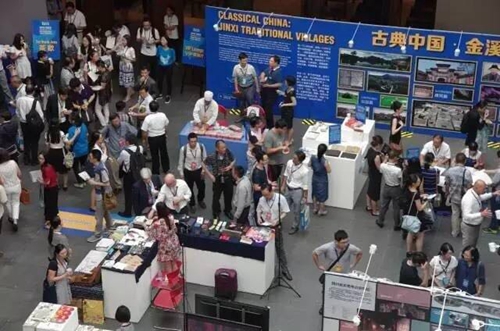

借助HoloLens混合现实等高科技,在8月8日至9日举行的第四届文化遗产保护与数字化国际论坛——“互联网+文明记忆”数字遗产主题展会上,“日晷重现”的1:10高精度复制的清华大学日晷,让众多观众流连忘返,留下深刻印象。

清华学子黄博渊作品——“重现日晷”

事实上,本次数字遗产主题展上,还汇集了五大遗产地展位和设计创意、技术创新领域的青年学者案例。不用去良渚,不用去金溪,不必深入古墓,也不用去西北大漠,在现代科技帮助下,你可以不用移步,便可以领略中国考古探索的魅力,感受大遗址的突出价值,甚至可以通过3D打印技术,让你在现场就触摸得到清华园大礼堂前草坪上,刻着“行胜于言”的日晷。

与原日晷1:10比例的“日晷”,来自清华大学美术学院研三的学生黄博渊的团队。

“重现日晷”,致敬清华早期校友

“这个日晷是1920级校友筹集建造,给母校的献礼。早期的日晷还是圆明园的遗物。”黄博渊说道。1920级是清华学校时期优秀的毕业年级之一,著名的经济学家陈岱孙、化学家曾昭抡、陈可忠、萨本铁、赵学海,植物学家张景钺、政治学家萧公权等,均出自于这个年级。

“日晷底座用汉白玉请工匠在校内雕作而成,四面刻文,二中二洋。南面:’庚申级立’,北面英文为Class 1920。一侧中文’行胜于言’,另一侧为’行胜于言’的拉丁译文’Facta Non Verba’。中文是由庚申级同学邹宗彦之兄邹宗善所书(邹宗善为南开大学生,曾与周恩来总理同学),外文由华凤翔学长书写。”自1920年暑期完工,至今已有96年的历史,见证了园内的风风雨雨。铭文“行胜于言”是清华大学秉持的校风,也是对清华大学在“爱国、奉献”的传统下,人才培养的生动写照。

参观者戴HoloLens头显观看日晷

自研建模引擎,只需3~4小时

“如果按照往常采用手动建模的方法,大约需要1周才能做好。”黄博渊在现场回答向参观者的提问时说道。

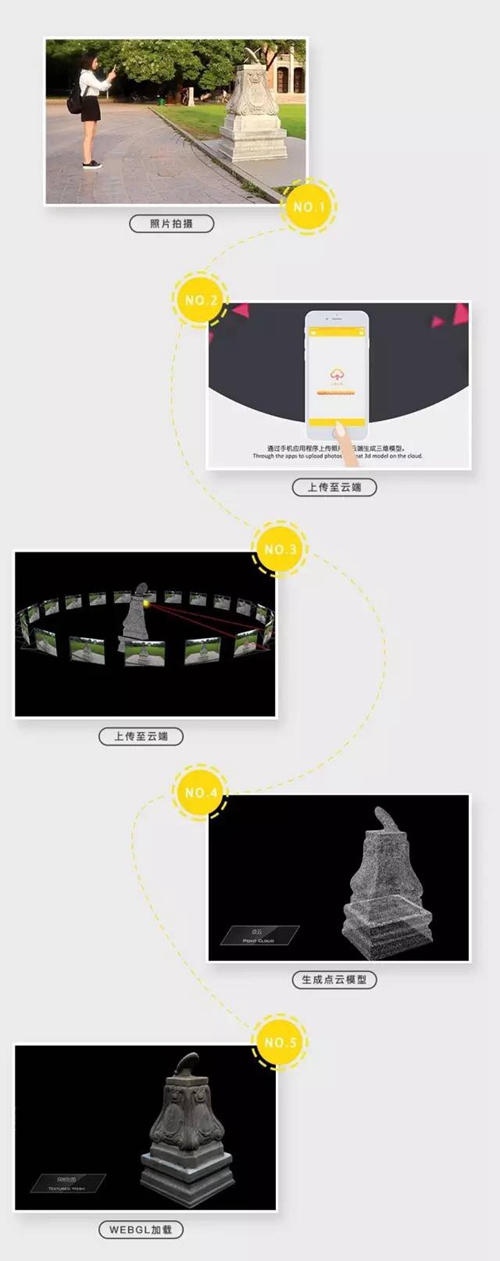

制作流程图

输出结果可以应用到AR/VR/MR场景分享,也可以输出3D打印

在现场对着实物360度拍照片获取素材,再上传到自研APP进行云端建模,后台处理输出点云模型文件,继而通过浏览器在线加载处理好的文件,可以输出到微信平台跟好友分享,也可以上传至PC端下载使用,还可以传送,制作3D打印模型。整个制作周期只需3~4小时。

“互联网+文明记忆”展会现场

此外,在论坛现场,还可以在“良渚王国· 探寻之路”感受良渚大遗址的突出价值和考古探索的魅力;在“古典中国 • 金溪古村”品味赣东金溪古村落群,领略古典中国的色彩,深入了解金溪古村落低成本维修模式;在“数字圆明 • 源创海淀”见证圆明园遗址通过数字化获得的新生;在四川考古院的虚拟考古场景里体验考古的乐趣;在“天地之中”、“老家”感受河南文化。